モンゴル紀行 〜 馬を見に行く

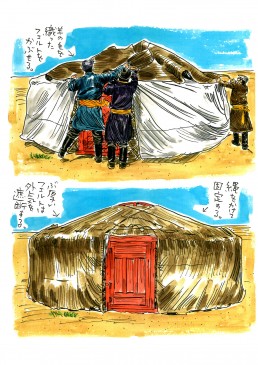

モンゴルで、遊牧民のゲルに寝泊まりするようになると、「馬を見に行く」のが日常の行為になる。

広大な草原や砂漠地帯を移動し、また家族単位で孤立して暮らす遊牧民は、運搬や交通手段として、または馬乳酒の供給源や、娯楽としての競馬用として数頭の馬を飼っているから、馬を見るのは日常茶飯事だが、それとは別の目的で、一日数回は「馬を見に行く」ことになる。

「馬を見に行く」はモンゴル語で「モリ、ハラフ」という。遊牧民と共同生活をはじめて、すぐに覚える言葉の一つだ。遊牧民の移動式の住居であるゲルから外に出る際に「モリ、ハラフ!」と言うと、全員が「アア分かった」という風に納得する。「モリ、ハラフ」のほかに、「ダバサンバ、ヤバフ(塩を採りに行く)」という言い方もある。

「モリ、ハラフ(馬を見に行く)」や「ダバサンバ、ヤバフ(塩を採りに行く)」というのは、「外で用を足してくる」という、野グソの隠語なのだ。日本でいう「キジ撃ち」や「花摘み」と同意語だ。

因みに日本では、「キジ撃ち」は主に男が用い、女は「花摘み」を使う。「キジ撃ち」は、木陰や薮にじっと潜んで鉄砲を構える猟師からの連想で、「花摘み」は、うら若き女性が花畑にしゃがんで花を摘む姿をイメージしている。かつて、自然が身近かだった時代では、ごく日常だった。つまりは、用を足しに外に出るための言い訳であり、奥ゆかしい方便で、周囲の者は、その間に外に出る無作法を戒められる。

モンゴルでも同じで、遊牧生活では、広い草原で放牧する馬を見に行くことや、彼らの唯一の調味料である岩塩を掘りに行くのは日常的な行為だ。そして、遊牧民のゲルには便所というものがない。男も女も外で用を足さなければならない。そこに「モリ、ハラフ」、「ダバサンバ、ヤバフ」という寓意が成立する。

だが、モンゴルの草原や砂漠では、「馬を見に行く」のも、「塩を採りに行く」のも、覚悟がいる。そこに介入してくるのは犬である。

朝、便意を催してゲルを出ると、犬が早くもその気配を察知して、ムクッと起き上がる。様子を探るような目を向けてくる。その視線を受け流して、散歩でもするふりをしながら草原をブラブラ歩いていくと、犬が後ろからついてくる。草原は、真っ平らで、樹木も生えていないので、身を隠す場所が見つからない。

犬が諦めるのを見計らって、ズボンを降ろしてしゃがむ。そのとき、犬の濡れた鼻息がヒヤッと尻を撫でる。驚いて振り向くと、いつの間にか犬が後ろに来ていて、遠慮しがちの上目づかいで見上げている。

もう尻を出してしまっている。仕方なく、そのままの姿勢で二、三歩前に進むと、犬もついてきて尻のほっぺたに冷たい鼻のスタンプが押される。ついに生理現象に勝てなくなって排泄におよぶと、何と犬がその排泄物をガツガツと食べはじめる。その驚愕と狼狽、羞恥心と逡巡。

昨日は、羊の肉やチーズをたらふく食い、アルヒ(焼酎)を飲みすぎた。相手が犬とはいえ、匂いが気になる。つい尻が浮いてしまう。だが、犬はうれしそうに鼻を鳴らしている。ガツガツ、ペチャクチャと音がする。犬は、久しぶりのご馳走にあずかったかのように興奮気味に食いつき、地上に落下するのが待ちきれず、直接尻を舐め始める。フサフサした頭の毛が、蟻の門(と)渡りのあたりを撫でさする。

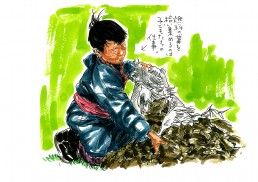

そして、犬はあらかた処理が終わると、今度は前に回って。じゃれつきながら顔中をペロペロと舐め回した。しゃがんでいるから逃げられない。だが、犬は犬で、精一杯の感謝と親愛の情を表している。やがて、嫌悪感や羞恥心といった複雑な感情を超えた情が通い合う。オレとお前は臭い仲。もう離れがたくなる。犬をしっかり抱きしめて頬ずりをする。

日本では長い山暮らしで、キジ撃ちを日常とする身でありながら、白日夢のようなスカトロジー体験だった。そしてモンゴルでは、異郷の旅人はこの衝撃的な洗礼を受けて、はじめて遊牧民の一員として仲間入りができる。

実際に、僕がセルゲレンの遊牧民、ドンドフさんにその体験を話したら、ドンドフさんの顔がパッと明るくなり、「もうお前は私たちの家族の一員になった」と言って、乳茶で乾杯をした。自分の排泄物を犬が食うのは、遊牧民家族と心を一つにするための通過儀礼だったようだ。ドンドフさんが、僕に「テムジン」という蒙古名を命名してくれたのはこのときだ。

そして、一ヶ月にわたる長旅の最後にドンドフさんのゲルに滞在して、帰国前夜に、「何か欲しいものはないか?」と聞かれ、つい、「犬が欲しい」と言ってしまった。そのときのドンドフさんの驚きと真剣な表情は、予期できないことだった。絶句したまま、時間が止まってしまった。単なる思い付きや冗談ではすまされない雰囲気にとまどい、場をとりなすのに苦労した。遊牧民にとって犬は、主従の関係を超えた存在だということを思い知らされた出来事だった。

略奪婚と小便占い

遊牧民は、当然のごとく男も女も外で用をたす。ゲルの近くや、草原の真ん中で所在な気にしゃがんでいる人をよく見かける。それが用をたしていることが、だんだん分かってくる。

彼らは、男女の別なく、デールという裾の長い民族衣装を着ており、しゃがんで裾で覆ってしまうと、目隠しになって外からは見えない。ヨーロッパの女性が、針金を入れた傘のようなスカートを履くのも同じ理由だ。中世のフランスでは、パリのような都市やベルサイユ宮殿などでさえ外で用をたした。家の窓から外に糞尿を撒き捨てるのが当たり前だったようだ。

その点、モンゴルでは広大な草原で、それを処理してくれる犬がいることで、欧米諸国より文化度が優れているともいえる。

外で用をたしているのを見たら、無遠慮に近づいてはならない。排泄している最中は、もっとも無防備で放心状態にある。冗言では、突然声をかけると、驚いて座り小便をして馬鹿になる、と言った。実際、昔の人は、人間が驚くと、肉体から魂が抜けるといって強く戒めた。

また、モンゴルでは、うら若き女性はとくに用心しなければならない。野外で排泄した痕を秘かに検分され、その結果によっては略奪される恐れがある。独身女性だけでなく、人妻も危ない。

モンゴルの英雄チンギス・ハーンの母、ホエルン・エケがそうだった。ホエルンは、他民族の人妻で、新婚間もない夫と共に家に帰る途中、草原で用をたした。その小便の痕を、ハーンの父となるイエスゲイらが仔細に検分し、「この女はよい子どもを産む」といって略奪し、強引に自分の妻にした。もし、この女が敵対する部族の英雄の子を産めば、自分の部族が滅ぼされる恐れがある。それを阻止するには、自分の妻にする必要がある。

その結果、ホエルンは予言通り、英雄チンギズ・ハーンを産んだ。そして、チンギス・ハーン自身が妻を、敵対する部族に略奪される。その後、敵を急襲して妻を奪い返すが、妻が産んだ子が自分の子かどうか、生涯悩み続けることになる。モンゴルに小部族が跋扈し、覇権を争った時代。男が男で、女が女の時代の話だ。

だが、スフバートルの遊牧民のボルギリさんに聞いてみると、妻のトゥムルさんを、“盗んで結婚した”と告白した。傍らのトゥムルさんは、下を向いてはにかむように笑っていた。一家27人の大家族を成す女としての喜びと自信が伝わってくる。ボルギリさんも満足そうだった。しかし、小便占いの方法はついに教えてくれなかった。

(小便占いについては、後日談があって、作家の司馬遼太郎氏が夫婦でモンゴル旅行をされた折に、奥さんが小便の痕を検分されそうになったという一文がある。幸い略奪はされなかったが、年齢には関係がないらしいので用心にこしたことはない)

結界を守護する犬

人間の排泄物には、不思議な霊力がある。糞尿は、古くから秩序と対立する混沌や異界との結界を意味し、その陰陽の交わりから生命が誕生する。古代神が糞尿から誕生するという神話があり、人間の赤ん坊もそこから生まれるという信仰がある。赤児が産まれると、便所参りをする風習がいまもある。

そして、犬は二つの世界が交わる境界と深い関わりがある。犬は「狗」とも書く。「句」は、「交わり」を表している。あの世からこの世に、糞尿を通じて生命を再生する。赤児が初めて外出するときに、額に紅や墨で「犬」の字を書いて魔除けとしたり、犬を安産のお守りとして、妊婦が妊娠五ヶ月目の戌(いぬ)の日に、岩田帯という腹帯をする風習がある。それは、単に犬が多産だというだけでなく、生命が誕生する神秘が、この世ならざる世界に関わっているという潜在的な畏れでもある。犬の姿を模した犬張子も魔除けの玩具で、古くは出産のお守りとして嫁入り道具の一つだった。古い文献には、犬張子は「虎子筥(こしのはこ)」といって、幼児が用をたす携帯用の便器のことだと記されている。

『日本霊異記』をはじめ、人間に化けて取り憑こうとする狐の正体を犬が見破って難を逃れるいう話はいくつもある。また、唐から帰国した弘法大師空海が、吉野で白と黒二匹の犬に導かれて高野山に入ったと伝えられる。

また、「犬飼」姓は、宮廷の門を守る番犬を飼育する「犬飼部(いぬかいべ)」が発祥だとされ、別に、鉱山、とりわけ丹(水銀)の出る地域を示す「イヌカイ」に由来するともいわれる。「イヌカイ」は、鉱物わ採掘する際の井戸や、井堰(いせき)やヤグラを表す「井交(いかい)」に由来するという説もある。

この水銀は、古代国家を揺るがすほどの価値があり、飛鳥の天武天皇や伊勢神宮の成り立ちや、最先端の地質、土木学を習得したといわれる弘法大師の謎にも深く関わっている。水銀は、古代では不老不死の霊薬と信じられていた。水銀による遺体の腐敗防止や古墳内の棺の防腐剤、水銀のアマルガム製法による大仏や仏像などの金メッキ、妊婦の堕胎薬、白粉の原料などに使われてきた。

水銀の話は、僕にとって積年のテーマで、話し出すとキリがないが、その地下深くに封じ込まれた神秘の鉱脈に、犬が関わっていることが興味深い。

犬は、二つの世界が境を接する結界を守護する神聖な動物なのだ。神社の狛犬も、神域を俗世の穢れから守護していると神獣で、狛犬の阿吽の表情は、呼吸の初めと終わり、つまり、生命そのものを司っている。

こうした呪術的な儀礼が、モンゴルや中国を経て日本に伝わったことは充分に考えられる。もしかしたら、遊牧民の犬が人間の糞を食べるのは、単に空腹を満たすこと以外に、魔物から人間の出生を隠すという、呪術的な意味合いがあるのかもしれないと思ったりもする。その反面、犬は汚穢物を餌にするといって忌む地方もアルことも確かだ。

遊牧民は、必ず犬を飼っている。放し飼いにされた犬は凶暴で、ゲルに近付くと牙をむいて激しく吠えかかってくる。しかし一定の距離に退くと、それ以上は追いかけてこない。そこにも見えない結界がある。

その一方で、いったん結界の内側に招き入れられた者に対しては、うって変わって親愛の情を示す。糞まで食ってくれる。遊牧民にとって、犬は単なるペットではない。過酷な遊牧生活を共有する同志であり、大事な家族の一員としての地位を勝ち取っている。

犬の最大の武器は聴覚だ。それは、野生状態に近い犬は立ち耳が多いという説とも関係している。野生に近い犬は、幼いときに耳が垂れていても、成犬になると耳が立つといわれる。立ち耳だと、かすかな音でも正確な方向を突き止めることができる。いち早く危険を察知することができる。常に無防備な状態で外敵の脅威にさらされている遊牧民にとって、鋭い感知レーダーを持つ犬の存在は重要だった。

確かに、遊牧民の飼い犬は、いまでも立ち耳の犬が多い気がする。しかし、一般的には垂れ耳の犬が多くなった。垂れ耳は、野犬にはない特徴だという説に従うなら、あきらかに野生本能の喪失といってもいい。

これについて、グレーハウンドなどの猟犬種の場合は、視覚や嗅覚で獲物を追うように調教されていて、遠くの音に気をそらされて猟の妨げになるために、人為的に垂れ耳の犬種が作られている。また、一般的な飼い犬の場合は、垂れ耳の犬の方が服従的でかわいい印象を与えるという理由で“品種改良”されている。

過酷なモンゴルの大地で、人間の排泄物を食い、ゲルや家畜を襲う狼に敢然と立ち向かっていく遊牧民の犬と、完全に野生を去勢されて、すっかり人間に依存してしまった愛玩用の犬とは、まったく別の生き物なのかもしれない。

多少の困難があったとしても、あのとき遊牧民の犬をもらってくればよかったと、ときどき思い出して後悔することがある。もし、その願いが叶えられていたとしたら、犬の名前は、やはり「テムジン」とつけたかもしれない。